2019年04月01日

都市型緑化を考える

いわゆる壁面緑化や屋上緑化、ビルとビルの間での植栽といった。

語弊があるかもしれませんが自分としてはそれはすなわち本来の生態系を人の手で壊したところに、現代の人の暮らしを大きく損なうことなくどこまで新しい形でレストアできるかへのチャレンジだと思っています。

そう考えるとやはりこれは建築工事なのではなくランドスケープの世界だと考えています。

写真は2年前にシンポジウムで訪れた三井住友海上駿河台ビルです。

どう感じるかは人それぞれだと思いますが、人の都合で無機質なものをつくるときにそこに少しでも配慮をという姿勢を持つことがとても大切だと感じます。

実際に大切なことは緑が繋がっていること、生態系を分断してしまわないこと。

鳥が木から木へと飛び移り、虫が蜜を運び、落ち葉の下で新たな芽吹きが春を待つ。

企業イメージや潮流だからという理由でということも正直少なくはないと思いますが、それでも多かれ少なかれ実際に機能し貢献することにつながります。

本来の自然の姿とは違うということが大前提の都市型緑化ですので、非常にレベルの高いことが求められます。

当然本来の植物の生態を理解した上でビル風や日照、限られた土量、乾きやすさなど想定される事態にどう設計の段階で気づきプランに反映するか。

もちろん対象地や対象物件のデザイン性を上げることを追求しながらですが、同時に繋げてゆくということを強く意識しながら取り組んでいきたいですね。

ここ札幌は本州の方の中には自然豊かでそういったことと無縁の土地と思われている方もいるのかもしれません。

ところが実際は街中に緑が少ない!少なすぎる!!

開拓の街なんだと感じずにはいられないです。

さらに冬の雪を考えると都市型緑化を考えるときにもう一つ課題が増えます。

それでも少し車で走るだけで大自然に触れられるありがたさ。

30年近くお世話になっているこの街がその大自然とつながっていくイメージを忘れずに。

勉強ですね(笑)

2019年03月11日

京王プラザホテル札幌

東面が正面玄関となり、このレストランは反対側の西面に位置します。

そのためかどうしてもホテルの裏側というイメージがぬぐい切れず、少し薄暗くジメジメとした印象がありました。

施工前のガーデン

今回お話をいただいてコンセプトとして挙げたことは

・北国らしい植物の世界を魅せる

・草花から樹木まで、限られた空間の中に展開する

・高低差やフェンスに絡めることで植物を立体的に魅せる

・取り壊される庭の面影(オマージュ)を残す

・西隣の伊藤邸、一部残る既存の庭の緑と連続した景観とする

・その後の維持管理に配慮したプランとする

・ホテルという性格上、即効性のあるデザインとする

この中にも書きましたが通りを挟んだ西側には伊藤邸の見事な屋敷林があり、その樹木に囲まれるように現在高層マンションが建設中です。

このマンションに人が入るようになれば、今までホテルの裏のイメージであった西面にも人の目が集まるようになり、駅からの人の流れも大きく変わることが予想されます。

ロケーションとしては決して悪くなく、人の流れも多い大事な場面ですが越えなければならない壁がありました。

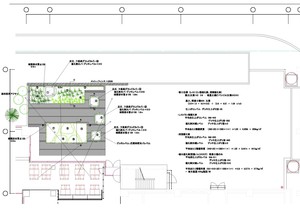

それはレベルとしては1階になるのですが、地下階があり実際ガーデン部分は屋上緑化と同じ考え方をする必要がある一方、建物はそうしたことを想定したつくりとなっていないため積載荷重に大きな制約があること。

そうして制限された客土厚の中で植えられる植物を、街中特有のビル風から守らなければならないこと。

積載荷重に関しては建築と何度もミーティングを重ねて検討しました。

少しでも荷重を抑え、かつ立体的に見せるために樹木を配置する部分だけ植え桝を立ち上げたデザインとし、成長した時の樹木の重量を考え植え桝の高さを設定しました。

客土は軽量土壌を用い、根に近い部分は可能な範囲で黒土を根の安定のために混ぜ込む。

樹木は地下支柱とし、土の表面には土の飛散防止、保水、雑草の侵入の抑制を考え全面のり入りのマルチング材を敷きこむこととしました。

以前の庭の主役であったノムラモミジと足元のグランドカバーのビンカミノールはオマージュとして植栽プランの中に盛り込みました。

ネットフェンスに植えられたツル植物がボリュームを出すまで人工の目隠しフェンスをしていますが、大きく育って歩道側からの視線が気にならなくなれば取り外し、今度はネットフェンスに絡んだ植物が歩道を歩く人の目も楽しませてくれるでしょう。

植物の生命力、季節の移ろい、北国らしい植物の世界、実を啄ばむ鳥や蜜を吸う虫たちの命のつながり。

そんなものが街中の一角で展開されていくことを目指して。

機会あれば是非ランチでも食べに行ってみてください。

2018年06月26日

植物とともに暮らす

そこには人の暮らしがあり、時間の流れがあまりに早く多様過ぎる現代の中でそこでじっと根を下ろす植物から多くのことを気づかせてもらえます。

下の写真は施工前の様子。

こちらが施工後の様子です。

そしてこの時から4年が経ちました。

植物からもらえる力 植物と付き合うことで思い出す時間の流れ この国の豊かさ

そんなものに魅せられてこの世界に入りました。

この世界に入る前までいた建築の世界ではなかなか感じることのできなかった感覚でした。

今はその建築家たちと、人のつくるものとそれを囲む自然がどういうバランスであるのが望ましいのか、一緒に考えながらものづくりをさせてもらっています。

植物は力をくれます!

何かと忙しさに周りが見えなくなりがちな現代だからこそなおさらその力を借りるべきです!!

2018年03月07日

家庭菜園の勧め

ここ札幌でも道路にほとんど雪が見られなくなりました。

秋も冬も好きですが、やはり芽吹きの春!ワクワク感は否めない(笑)。

今回は家庭菜園の勧めに関してご紹介します。

街中では庭を持つことが難しかったり、市民農園を借りるほどなかなか時間が取れなかったり、そこまでの自信もなかったりという方は少なくないと思います。

プランターで気軽に野菜を育てて、取れたものからちょっと摘まんで食卓に並べてみませんか?

こちらで専用培土をプランターに入れた状態で玄関先までお届けします。

ご存知の通り一年草の野菜です。失敗を恐れることなくチャレンジしてください。

去年の様子紹介しますね。

30リットルの土の入った深型プランターに

ミニトマトなら2株

ゴーヤなら1株

支柱と水やりをして

風の強いところでは風よけをします。

この植え付けの様子は去年の5月14日のものです。

それが8月になると~

ごめんなさい 写真の回転の仕方がわからない。。。

ミニトマトも~

ゴーヤの花も~

9月になると~

ミニトマトもまだまだ収穫~

ゴーヤの実~

この日はおいしくゴーヤチャンプルをいただきました。

とにかく目の前で成長、変化する様子が見られるので毎朝カーテンを開ける楽しみが一つ増えるんです!

ミニトマトも、もちろんゴーヤのツルも手を伸ばしても届かないところまで伸びますので、収穫しやすいところで摘心なり誘引して管理しましょう。

ゴーヤやトマトの香りを楽しみながらのそのちょっとした作業が楽しいんです(笑)

真夏の直射日光や西日、隣の建物から目線なんかもさりげなく遮りながら、ちょっとしたプライベートな空間でトマト摘まみながらベランダで晩酌なんてどうですか?

ホームページでも紹介していますのでの興味ある方はぜひのぞいてみてください。

https://uchiniwa.one-and-nature.com/index.html

今シーズンも楽しんでいきましょう!

よろしくお願いします!!

2018年02月01日

冬の間

「冬の間 何してるんですか?」

実は結構やること多いんです。

雪が融けて動き出す現場の多くはこの時期の打合せで決まります。

雪が長いということは植物を扱える期間も短いということで、雪が融けるのをゆっくり待っていたら間に合いません。

という中で冬の間増える仕事の一つに、プレゼのための絵を描くことがあります。

ITが進んで今やプレゼも3DCADやCGが主流になってきましたが、自分は手描きならではの表現力の力を最後まで信じたいと思っています。

実際描いている時間はそこに立っている気持ちで向き合います。

その時間に意味があるのだと思います。

扱うものは工業製品ではなく植物です。

生産者さんはかけがえのないパートナーで、彼らがいなければ立派なプレゼだけしても絵に描いた餅。

ものづくりは机の上だけではできません。

冬の時期にお互いの様子を確認し、改めて今期も良い関係であることを再認識することはとても大切なのです。

絵を描く作業は、ホント精神を削るようなところあるんですが、同時に一番胸躍るときでもあります。

少しでも喜んでもらえる絵を描いて、雪が融けたらそれがただの餅で終わらないように今年も頑張ります!!!

2017年07月11日

街中の片隅

こんな場所です。

なぜこういうことになるのでしょう?

簡単にいえばまちをみんなでつくりあげよういう意識よりも、余計なトラブルを避け安全にいきたいというお役所体質(bureaucracy)の産物と言っていいかと思います。

こちらはお客さんのある会社の敷地と歩道の隙間ですが、お役所体質は役所内だけでなく個人にも民間企業にもみられます。

悪しき体質に染まっているというか、それが当たり前になってしまっているんでしょうね。

要は敷地境界には境界石が入っているけれど、その境界線ぎりぎりに壁をつくりたければ隣地側も掘削しなければならないし、構造によっては隣地側に基礎を設けなければならない。

そうした場合、いくら土中とはいえ人の土地に作工物をつくることがためらわれて、セットバックした結果わずかな隙間が境界線に沿ってずーっとできてしまう。

そうでなくとも万一、何年かして壁が傾いたりしたときのために最初から少し逃げておくなど。

隣が個人宅ならまだしも歩道です。

個人宅だとしても、それぞれの土地は個人のものではあるけれど、それらが繋がって自分たちの暮らす街になるという意識があれば結果は違ってくると思います。

何年か前にこちらの社長さんから、会社の敷地正面だし何とか恰好をつけたいと相談をいただきました。

下の写真はその数年後の様子です。

通りがかる人が歩くスピードを緩めて、ゆっくりと眺めながら行く姿が印象的でした。

これだって細かいこと言ったら歩道側に草花がはみ出しています。

大きな声では言えませんが、歩道の反対側にある植樹桝にも勝手に植えてしまっています。

それって何か問題です?

逆にこういう中途半端なスペースをみんなが喜べるものに解放してやるという意識を持てば、それを見て真似する人の輪が広がれば、その街はきっと魅力的なものになっていくと思います。

人との会話も増え、一緒にまちをつくる意識も高まり、愛着も強くなるのではないでしょうか。

役所の役所体質を変えるのはそう簡単にはいかないけれど(でも変えていかなきゃダメですが)、個人や民間の部分では今日からでも何かやれると思います。

役所や政府に意思を伝えることも大切ですが、今できることをやり続けて自分たちでいい街をつくるんだと決意すること。

逆にこれがないと役所は重い腰あげません。

愛着の持てるまち

それができたらとても誇らしいですよね。

2017年05月19日

ランドスケープの庭

One & Natureで3年前に施工したお庭の紹介です。

札幌市内のMK邸。

広い芝生にあこがれ隣の土地を取得して芝を張るまではよかったのですが、その後どうしたものかというご相談でした。

相談いただいたときの施工前の様子。

隣の敷地のもともとの形状のままであるため境界近くで大きくレベルに差がついた状態で、そのまま法肩まで芝を張ってしまっているため芝刈りにも非常に苦労されていました。

このレベル差を逆に活かして、管理を容易にすると同時にこの庭の魅力にできないかというのがまず初めに思ったことです。

そして法肩の芝を剥ぎ、下垂する植物と、しだれる様子が絵になるミヤギノハギをその法面に土留めを兼ねて植えました。

それから2年経った去年の様子がこちら。

レベル差があることをうまく使うことで緑が立体的となり、逆にこの庭の魅力となりました。

自分はランドスケープアーキテクトとして活動させていただいています。

個人の庭園であってもその意識は変わりません。

その土地を読み周りの植生を知り、風を感じてその土地に根付いてゆくものをつくるよう心がけています。

しょせんは人間のエゴで植物に我慢してもらうわけですが、その中でもできる限りストレスなく育ってもらいたいと思います。

そしてすくすく育つ植物から人が元気と力をもらう。

いいです!!

2017年05月14日

クローバーとバラの庭

施工前の写真がこちら

もう一つの要望として御覧の通り裏の通りへショートカットするのに最適な形となっており、自転車や歩行者で私有地を横切る人が後を絶たないということでした。

この形だとそうなりますよね。

治安としても良くないしということで相談をいただきました。

植物を扱ううえで何よりも大切な要素の一つに土の扱いというものがあります。

上物だけを飾ることに夢中で土の下を見ていなければ、施工直後にいくら立派なものができていてもその魅力は3年と持ちません。

この区画は火山レキで埋め戻されていました。

工事残土や石やガラも一緒に埋め戻されているようなことも多々ありますが火山レキであればいくらでも使いようはあります。

今回いづれお子さんが家を建てる可能性を考え大きな作工物をつくるのは避けました。

とにかく今住まわれている建物の窓から緑が見えること、通り抜けを防ぐこと、将来的なことを考え奥にバッファとして常緑樹を列植、土分を少し足し既存の火山レキと撹拌して土壌基盤とし、そのまま漉き込んでしまってもいいようにクローバーの種を蒔きました。

これが翌年の様子です。

窓から見える景色で部屋の中にいるときの気持ちも変わります。

今ではバラもニオイヒバも大きく育ちすっかり以前の無機質な空間ではなくなりました。

使い場所や場面は判断する必要がありますが、クローバーは安価で窒素を固定してくれる優れた性質もあり、一つの選択肢としては十分アリだと思います。

こちらの庭でもボーダーガーデンやバラとの境にはクローバーが侵食しないように縁切り材を施工してあります。

工夫と植物の力をうまく借りることで潤いのある生活を送ることは可能なんです!

2017年05月12日

旧ハッサム住宅

相楽園という庭園の中にあります。

明治後期の建物とされていて、高台にあったものを昭和に現在の場所に移築保存されました。

相楽園はひらどつつじなどのつつじ遊山が見どころで、普段この旧ハッサム住宅は内部を公開していないそうなのですがツツジの開花時期限定で公開されており、幸運にも中を見ることができました。

木造2階建てでいかにも明治時代の異人館といったたたずまいです。

写真手前に写っている傾いたレンガの塊は阪神・淡路大震災で落下した煙突で、震災の記憶をとどめるため展示してあるということでした。

歴史を感じることは一つの療法じゃないかな。

とても心が穏やかになります。

ついでに(なんて言ったら怒られるな 笑)相楽園の写真を最後に何枚か。

水のせせらぎを聞きながらゆっくり読書を楽しめるきれいなところでした。

2017年05月09日

札幌OKM邸

札幌市内の個人邸OKM邸。

庭好きの奥さんが亡くなられ手が入らなくなった庭をどうにかしたいというのが施主からの希望でした。

個人邸特有の部分で「オーナーの想い、感情」と「限られた予算の中で」というものがあります。

当然のことでその中でお施主さんの気持ちにこたえつつ現実の部分を知恵を絞り何とかクリアしてゆく。

個人邸の方がその想いという部分が強くなりますのでむしろハードルは上がります。

こちらが施工前

庭がお好きであったであろうことが想像できるものでした。

それだけに植物を知る者がいなくなれば手に負えなくなるということだと思います。

奥側の樹木主体のエリアと、建物側の芝生であったエリアを分けて考えることにしました。

当時の姿を残す形で奥は樹木の整姿と下草の整理、手前は芝生をはぎハーブマットとテラス、そして草花の世界に。

完成した姿がこちらです。

打合せを重ねるうちに季節はすっかり秋、紅葉しています。

個人邸の場合特にですが、生き物を扱う自分の世界では施工後も良いお付き合いをさせていただいているお客さんがたくさんいます。

つくった時が完成ではない世界ですので。

プランを考えるときはいつも 施工直後の姿、その後の管理の方針、数年後の姿 の3つを同時に頭に入れながら絵を描きます。

こちらのお客さんとも今も毎年夏の樹木の管理、冬前冬後の養生、清掃と仲良くお付き合いさせていただいています。

テラスを大きくつくり(既存のレンガを再利用しました)ハーブマットに変えることでこの程度の頻度で管理するだけでも維持できるようになりました。

厄介なものは伐ってしまえというところもある昨今ですが知恵を絞ってうまく付き合える方法を一緒に考えて、やはり土や植物に触れる生活をしてもらいたいと思います!

2017年04月20日

蒲郡クラシックホテル

先月の話ですが愛知県によった際 蒲郡クラシックホテルに寄りました。

愛知県は仕事でもあったのですが自分の地元でもあり、この蒲郡は当時の自分の住んでいた岡崎市から最も近い海でした。

当時は友達と遊ぶのに夢中で愛知県の歴史の深さだとか建築だとか見向きもしませんでしたが(笑)この歳になると感動しまくりです。

北海道に住み始めてもう30年近くになります。

好きで来て好きで住み続けての北海道 唯一寂しく感じるのは歴史を感じられる場面が少ないことと、それに連動して祭りがおとなしいこと。

江戸後期から明治の開拓期にかけての歴史はそれはそれで良いものではあるのですが。

蒲郡クラシックホテルは明治でなく昭和のものです。

開業としては明治のようですがこの建物としては昭和9年の完成と書かれていました。

ライトやジョサイア・コンドルの少し後でしょうかね?

設計者については正直ウィキペディアで名前を見てもわかりませんでしたが建物の雰囲気はいかにも当時のものですよね。

第2次世界大戦や三河大地震にも耐え、その姿を残してくれた。

感謝です。

若いときはどんな仕事する どんな自分でいる ってなことに目を回していましたが、ようやく少し先に進んだ気がします。

どんな仕事していてもどんな自分でも、そこそこ自分の人生に歴史を重ねてきたらその経験をもとにできることで恩返しってだけですね。

その気持ちを持った人とは全く違う職種の人とも何かが始まる気がします。

そうして良いものが長く残っていけば。

2017年03月30日

森をつくる

昔から地震や水害など災害の多い日本ですが、確かに温暖化、自然災害、ゲリラ豪雨と、何かのバランスが壊れ地球が悲鳴を上げているのを感じます。

ここまで変化の速度が速く複雑化した時代にその原因が何かと一言で表すには、人間は深い爪痕をつけすぎてしまったように思います。

とはいえあきらめてしまっては何も変わりません。ではこれから何ができるのか?どうあるべきなのか?

先日 明治神宮に行きました。

言わずもがな1912年に明治天皇が崩御され、その後大正3年に崩御された昭憲皇太后とともにおまつりしたいと全国民の勤労奉仕により1920年に創建されたものです。1920年・・・すなわち大正9年です。

その名前から明治時代につくられたものと勘違いされそうですがそれほど昔の話ではないのです。

有名な話ですがこの神宮内苑の樹木はもともと荒地だったところに100年後の姿を想定してつくられた人工林です。

人工林を100年の歳月をかけて自然林化する。意図的に。

植林事業は1915年からとされているので今その想定されていた時期に来ていることになります。

これらは先週の様子です。

どうでしょう!この厚みのある深い緑!!

人々が本気になればこれだけの期間でこれだけの森をつくり出すことができるのです!!

そして通路の砂利なんかは手入れをされていましたが、森に関してはただただ自然の摂理の中で美しい姿を維持し続けている。

その一方で公園の管理費だ、街路樹の維持費だ 毎年頭を痛めるお役所さんとそれに振り回される業者たち・・・

根本から何かがズレていると言わざるを得ません。

環境のことをケアし持続可能とはどういうことかをすべての人間が意識しなければならないとようやく気付き始めた今、改めてこの明治神宮を見ることで多くのことを気づき学ばされると痛感しました。

2017年03月16日

コンテナ栽培宅配サービス

『コンテナ栽培宅配サービス』

簡単に言うと深型のプランターに30リットルの専用培養土を入れた状態のものを春先に玄関先までお届して、収穫の終わった秋口に土と一緒にプランターを回収、翌春にまた新しい土を入れたものをお届けするというサービスです。

ランドスケープ事務所と言っていてなぜこんなことをやり出したのか?

理由があります。

ランドスケープという言葉はこの国ではまだはっきりとした定義づけがされていない言葉かもしれません。

自分の中では植物の力を借りて色々なものを繋げてゆく、紡いでゆくことだと思っています。

根底に同じその思いを持った多業種の専門家が知恵を出し合い美しい持続する世の中をつくってゆくことだと。

植物の勉強をし出した頃は本当に一職人として『見て覚えろ』の職人の世界でひたすら植物と向き合いました。

そうして長いこといる中で植物好き土いじり好きのお客さんの中には高齢者の方も多く、仕事しながらいろんなお話をすることも楽しみにしていましたがそうした方たちの中で歳ととともに膝や腰が痛くなったり、除雪がしんどくなったり、親族に半分無理やりだったりで施設に入らざる得なくなった方も多くいました。

施設とはどういうところか。

それを知るために少し介護のことを勉強していたこともありました(おかげでホームヘルパーや福祉住環境コーディネーターという資格も持てました 笑)。

しかし笑いごとでないのはその施設の実情。

窓は閉ざされ(利用者さんに認知の方もいる場合事故防止の意味もあり)、毎日同じカリキュラムの中で過ごし、自分が実習でお邪魔している間にはこんなこともありました。

ものすごい台風の日があってその建物に入るまでに自分はびしょ濡れになり『いや~ すごい天気ですね!』と言いながら施設の中に入ったら、中の利用者さんは外が台風であることにすら気づいていなかったんです!!

スタッフは責められません。

みんな過酷な労働状況の中で必死に誠実に仕事をしていました。

それでも自分は思いました。

この歳になるまでただただ一生懸命に生きてきて、今のこの国の礎をつくってきてくれた方々の今この施設内で過ごしている日々はおかしいと!

そこで自分には何かできないかと考えたのがこのサービスでした。

こうした施設に土をお届けし、好きな野菜を育ててもらう。

閉ざされた空間の中に時間と空気の流れが生まれ、何かが育ってゆく様子を毎日眺めることで少しでも好きな土いじりを通して元気になってもらえないか。

隣の部屋の方と ’お宅は何育ててるの?’ ’収穫したらおすそ分けしますね~’ なんて会話が生まれたらいいなと。

今は小さなお子さんを持つマンション暮らしのお母さんに食育の意味でも利用していただいています。

ホームページにサービスの詳細を紹介していますのでご覧になってください。

毎年が新しいスタートとできるサービスですので植物を育てることにあまり自信はないけど興味はあるという方、まずは一度試してみてください。

聞きたいこと等ありましたらホームページの問い合わせフォームからでも直接お電話いただいても構いません。

ご一報ください。

もうすぐ春です!!

よろしくお願いいたします!

2016年12月15日

キックオフ!!

地方創生のプロジェクトで積丹の素晴らしい景観と豊かな自然の恵みを改めて知ってもらおうというものです。

メインは積丹のボタニカルを使ったジンの醸造と積丹の風景をバックにした馬の放牧と交流。

一見バラバラに感じるこのファクターをランドスケープを通して一つの空間にまとめていくのがこのプロジェクトの中での自分の仕事だと思っています。

当日のイベントでは積丹町長、副町長はじめ様々な分野からジャンルを超えて多くの方が集まりました。

実際にジンを使ったカクテルをその場でつくるパフォーマンスやその酒に合うマリアージュもふるまわれこのプロジェクトへの大きな関心と理解をいただくことができました。

後日北海道新聞の小樽・後志版にその時の様子を取り上げていただきました。

日本は本当に魅力的な国だなとつくづく感じます。

多様で自由で便利になっている分コントロールすることが非常に高度になっていることも確かです。

そこを誤ればせっかくのこうした日本の魅力を人の手で潰してしまうことにもなりかねない。

しっかりした道筋をつけて新しい地方創生の在り方としてパイロット的事業になりうるとても意義のあるプロジェクトと感じています。

またその後の様子などご報告できるかと思います。

頑張りますよ!!!

2016年08月16日

旅を旅と感じられる幸せ

8月頭に、仕事面ではちょっと強硬でしたがどうしても岩内から函館にかけての海が見たくてぐるっと回ってきました。

なかなか積丹まで行くことあってもそこから西の海を見る機会はないもので、逆に言えばそういう土地だからこそ変わらない姿でいてくれる。

実際このルート走るの何年振りだろ?

ただ行ってみると期待通りそこは昔の記憶と何も変わらない風景が広がっていました。

旅が好きでいろんなところを走りましたが旅らしい景色と旅らしい時間を感じられる幸せというものを思い出しました。

旅行やツアーでは流れえない時間があるんだよな~

五稜郭もいつ以来だろう?

でもきちんと歴史を理解していなかった・・・

そうだったのね 歳三ちゃん・・・

晴れ男の自分はあまり天気で苦労したことはないけどそれでも微妙にタイミングはかったりルートを調整したりといつの間にか旅を旅らしく楽しむすべを身に着けてるとは思う。

それでもそこに根付く風土や時間の流れがあってこそ。

帰りがけ立ち寄った大沼ではアジア系観光客がちょうど団体で到着。

ソフトクリームだけゲットしてとっとと退散(笑)。

観光は地方にとって大きなビジネスチャンスであると同時に気を付けないとその土地の良さを自分たちで潰してしまいかねない。

旅を楽しみつつ、ランドスケープに携わる者として改めて自分の目指す方向が再認識できました

旅を旅として楽しめる そんな空間、時間の流れ、心のゆとりを残してゆきたい。

どんなに忙しくなってもときどき旅に出るゾ~!!

2015年03月04日

イタリア紀行② ~神の宿る地ローマと八百万の国 日本~

実際には主に紀元前の話であり、当時海にも面していなかったローマがなぜあの巨大な帝国を築くまでに至ったかという道程のことなんですね。

周辺の民族であるエルトリア人やギリシア人、サビーニ族やケルト族との争いだけでなく王政から共和政へと移行したのちも貴族と平民の間で長きにわたり確執が続きました。

その長い道程の中で ’ローマが神々が宿る地である’ ことを外にも内にも示すことには大きな意味がありました。

ここで今回考えたい ’神の宿る地ローマと八百万の国 日本’。

ユダヤやキリストといった一神教と違い多神教のローマには街を歩いていてもあらゆるところに神々を見かけました。

日本も多くの神が宿る八百万の国です。

神の言うことは絶対という一神教と違い、多神教にとって神は人間を正すものでも完全無欠なものでもなく、いわば’守り神’です。

そういう意味では神社に神を祀り、手を合わす日本人とローマ人は似てるのではないかと感じました。

下は去年の伊勢神宮の様子。

ところがこれらの神社は大きな問題を抱えています。

今、京都の世界遺産である下鴨神社の境内にマンションを建設するという事でニュースが大きく取り上げています。

ただこの問題はずっと昔からあることでした。

自分の祖父は莵足神社という神社の神主でした。今は父の長兄が継いでいますが、その関係でよく話を聞きました。

寺のように檀家が支えてくれるような形態でない神社はそこを維持するだけの収入源の確保が難しいんです。

国からの補助やお賽銭だけではとても間に合いません。

子供のころからずっと不思議でした。

ローマの神殿も日本の神社も長き歴史を語るその国のかけがえのない財産です。

世界中からも認められるこの日本の美しい文化をなぜ国がしっかりと守らないのか と。

世界遺産にマンションを建てるといえばほとんどの人が反対というでしょう。

でもそうせざるを得ない事情があるのも事実。

舛添さんが東京オリンピックに向けて自転車のシェアサイクルを整備したり頑張ってる。

もちろんそういう表面のインフラを整備することも大切だけど、もっと根っこにある日本の良さを誇りに持つ国でありたいと思いますよね!!

2015年03月01日

イタリア紀行① ~自然派(ナチュラル)とは?~

日本からローマ、フィウミチーノ空港に降り数日間ローマをぶらぶらしました。

コロッセオやトレヴィの泉、スペイン広場に真実の口と観光スポットが盛りだくさん。

もちろんコロッセオの圧倒的な存在感に感動し、2000年以上前にこれだけのものをつくりあげてしまうローマ帝国への衝撃というか畏怖に近いものを感じたり、ただのおのぼりさんになってトレヴィの泉に意味も分からず日本の5円玉投げたり真実の口に手突っ込んで写真撮ってもらったりと(笑)一通りの観光スポットに顔出したんですが・・・

なぜか今鮮明に思い出されるのは街中の日常風景なんですね。

ここでタイトルにもつけた自然派ってなんだろうという事ですが。

私は自然派だから とか 自然派食品 だとか良く耳にします。

あまり自分はその言葉がピンときません。

人が手をかけた文明の中で服着て生きてる人間に自然も何もないというのが自分の根っこにあるからでしょう。

植物を扱う仕事をしながら自然に寄り添おうとすればするほど不自然さを感じることは良くあります。

この訪れたイタリアではその生き方にすがすがしいものを感じました。

もともと丘の街です。

それぞれの丘に違う民族が陣取り、争っていたところです。

丘と丘の間の谷間は湿地でした。

そこに紀元前から街道ができ政治的、軍事的、行政的に整備されローマへと通じていくわけですが今でも起伏がおおく便利な街とは言えない。

でも歴史の中でできたランドスケープや建物を財産と考えて誇らしげに生きている。

街中には巨大な街路樹が並んでいます。

日本では考えられない位置に。オープンカフェの真上にも。

でも管理の大変さだ倒木したらどうするだ誰の責任だ、そんなこと言う前に長い年月の中で自然と残ったものはそれ自体が街の一部であり、最初からそれを人間がどうこうしようという発想自体感じられませんでした。

その歴史をずっと見守ってきたテヴェレ河は今もこのたたずまい。

利便性やリスクを避けることだけを人の頭で考えてつくってゆく街は ’自然’ ではないですよね。

歴史の中には真実がありその土台の上に今の生活があるわけで、イタリアの空気は自分には格別でした。

なんかうまく言えないけど頭も気分もスッキリした

このあと汽車に乗ってボローニャへと移動します。

2013年12月25日

ジョサイア・コンドルを巡って ~part2~

こちらはジョサイア・コンドル晩年の作。

大正に入ってからのものになります。

旧岩崎邸は木造でしたがこちらは安山岩をつかった石造り。

この重みのある色合いの石壁に窓枠の白。

いまや歴史のある海外の街でも新しく建つ建物の窓枠はアルミサッシになってきていると聞きます。

維持管理やコストを考えるとそうなるんでしょうけどこういうのを見ると建物のデザインを決める大きな要素の一つであることがわかります。

そういう造作のできる職人さんもいなくなってきているんでしょうね。

北側に位置する玄関から左手に回ると庭につながっていきます。

南側は敷地の傾斜を利用して、建物を見上げるようにつくられたジョサイア・コンドル設計の洋風庭園があります。

きれいに刈り込まれた幾何学模様のまさに西洋の庭園です。

これは同じ場所から北と南に向けて撮った写真。

立っているレベルに西洋庭園がありここからさらに降りてゆくと小川治兵衛作の日本庭園へとつながっていきます。

日本庭園はおそらくジョサイア・コンドルが直接かかわることはなかったのではないかと思いますが、旧岩崎邸にもみられる和洋が共生するコンドルの意志をくみ取ってのことだったのではないでしょうか。

平日でシーズンオフであったこともあって人も少なく東京にいることを完全に忘れていました。

東京には正直よう住めません。

人生の半分以上北海道で過ごしてしまうと。

それでも時々顔を出したくなる魅力は確かにあります。

ジョサイア・コンドルの異文化の共存ではないですがこうした歴史の重みをズシッと感じる部分と技術や情報、人との交流などで最先端を行く部分が背中合わせにあることがその理由なんでしょうね。

それを表す写真を一枚。

小石川後楽園からの一コマ。

後ろに移っているのは東京ドームです。

写真一枚の中にどれだけの時間の流れが映り込んでんのよと思いません?

これを書いている今、ここ札幌はすっかり雪景色です。

この時期は来季に向けてのプランをまとめたり、絵を描いたり、勉強をしたりが多くなりますが今回の東京で感じたことも大いに役立ちそうです

2013年12月18日

ジョサイア・コンドルを巡って ~part1~

行ったのは旧岩崎邸と旧古河邸。

イギリスの建築家といっても20代で日本に来て、日本人の奥さんをもらい、東京でその生涯を遂げた方です。

まづは旧岩崎邸。

こちらは洋館南側の2階のベランダから庭園を眺めた様子。

建物内の撮影は一切禁止の中でこの時期だけ紅葉を楽しんでもらうために特別ベランダからの撮影だけは許可されていました。

これはラッキーとばかりに紅葉と全く関係ないアングルの写真もどさくさに紛れて・・・

旧岩崎邸は洋館と和館が結合された形で建てられておりこちらは和館の様子。

洋館は賓客を招く場として、和館は生活の場として使われていたものでその天井高は倍ほどに違いました。

まさに明治の日本文化と外来文化の混在した様子が表現されていて明治大好きの自分としてはたまらん空間でした。

この建物にはイギリス、日本、アメリカ、イスラム、ギリシャと多くのイメージが反映されておりこのベランダの列柱も1階部分と2階では表情が変えられています。

そしてこれが撞球室、すなわちビリヤード場。

明治ですね~

しかも驚くことに洋館とこのビリヤード場は地下でつながっているんです!!!

玄関前の大イチョウとシュロ。

これでも敷地は当時の3分の1だそうです。

第2次世界大戦の敗戦がなかったらこの国はどこまで行っていたんだろう?

でも日露戦争を経てどんな大国にも勝てると思っていた日本は遅かれ早かれ同じような経験をしたのだろうか?

こういう世界と文化を交流する中でうまれてきた素晴らしいものを見るたびになぜ戦争をするの?と単純に思います。

次回、旧古河邸について紹介します。

こちらはジョサイア・コンドルの晩年の作になります。

2013年09月28日

少年H

勝手にイメージしていたものとかなり違いました。

もっと空想や架空の世界の話かと思っていたら生々しいほどの現実でした。

話は大東亜戦争の前後、少年Hの目から見た軍国主義、大日本帝国とは何だったのかというものでした。

上巻を読み終えるまでなぜこんなに生々しく当時の様子を描写できるのだろうとピンときていなかったのですが、著者妹尾さんの実体験に基づくものとのこと。

『はだしのゲン』を読んだ頃からずい分自分も歳を重ねたからなのか、読んでいる最中に胸が苦しくなる位刺さりました。

自分の産まれるたかだか20数年前の話です。

「この戦争はなんなんや?」

本の帯に書いてある言葉です。

編集された映像や歴史の資料では航空写真で俯瞰で見ているかのような感じがしますが、この本はそこに生きる人達の地面から見上げた戦争の様子が描かれています。

もう一度改めて靖国神社行ってこよう